胃がんの進行度とTNM分類…ステージごとの特徴と治療方針の違い

がんは進行するほど予後が悪くなることはよく知られています。胃がんの進行度はステージIからステージIVまでに分類されます。

ここでは胃がんの進行度がどのように判断されるのかや、ステージごとの特徴、治療方針の違いなどについて解説します。

目次

胃がんの進行度とTNM分類

胃がんの病期は、一般的にガイドラインなどによって腫瘍の広がり(Tumorの頭文字でT)、リンパ節への転移状態(Lymph Nodesの頭文字でN)、他の臓器への遠隔転移(Metastasisの頭文字でM)の3項目を基準としたTNM分類を用いて8段階に分類されています。

深達度(T因子)

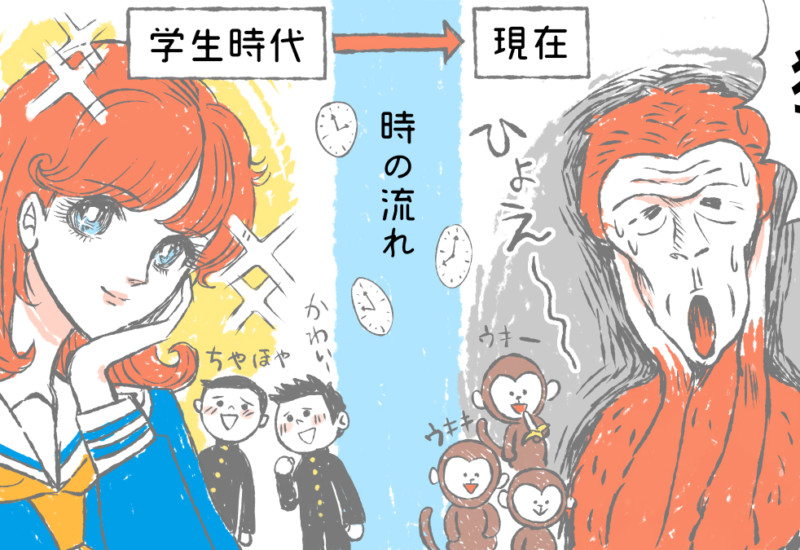

まず、深達度を示すT因子では腫瘍が胃壁のどのあたりまで深さや浸潤度が及んでいるかを評価します。

胃の粘膜壁は6つの層で構成されており、内側から順番に粘膜層、粘膜筋板、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、そして漿膜があります。

胃壁の最も内側に位置している粘膜層は食物と接して胃粘液を分泌する部位であり、その次に粘膜筋板を挟んで粘膜下層が続き、その外側になると胃を蠕動させる働きをもつ筋層、そして漿膜下層、さらには最も外側で胃全体を包みこんでいる膜が漿膜となります。

T因子はT1a、T1b、T2、T3、T4a、T4bの6項目に分類され、T1aやT1bの段階では悪性腫瘍が粘膜下層までに留まっている早期胃がんを指し、T2、T3、T4a、T4bでは固有筋層より深部に胃がん細胞が達している進行胃がんを指します。

リンパ節転移(N因子)

胃がんにおいては、初発から転移性病変に至るまですべての状態で、国際標準として知られているTNM分類に応じて病期(ステージ)を判定して治療方針が決められます。特にリンパ節への転移状況を意味するN因子では胃周囲のリンパ節転移の程度を評価しています。

リンパ節転移の有無を判定するN因子は、N0、N1、N2、N3の4段階のレベルに分類されており、胃の周辺のリンパ節領域にがん細胞が転移している個数によってそれぞれの段階に区別されます。

例えば、胃がん病変に伴って胃周囲のリンパ節の転移個数が0個の場合にはN0、1〜2個ではN1、3〜6個ではN2、そして7個以上のリンパ節転移が認められる際にはN3と判断され、特に7~15個ではN3a、16個以上になるとN3bと判定されることになります。

遠隔転移(M因子)

遠隔転移の有無を表すM因子は、通常M0、M1の2段階に分類されており、胃以外の他部位の臓器へがん細胞が転移しているかどうかによって区別されています。

胃がん病変が胃以外の肝臓や肺、腹膜などの遠隔臓器に転移している、あるいは領域リンパ節以外の転移所見が認められる場合にはM1と判定され、その時点でT因子やN因子のレベルに関係なく自動的に後述するステージIVとして病期が決定されます。

胃がんのステージI~IVの特徴

胃がんのステージごとの特徴を見てみましょう。

ステージIとは

胃がんにおけるステージは悪性腫瘍の進行度を示す指標となっています。

がん病期は、前章で触れた腫瘍の深達度や広がり、リンパ節への転移状態、他臓器への転移のTNM分類に関する3項目に応じて、ステージがI〜IV期に鑑別されています。

そのうち、特にステージI、II、IIIに関してはそれぞれIA~B、IIA~B、IIIA~Cに分類されているため、詳細に言うと病期としてはIA、IB、IIA、IIB、IIIA、IIIB、IIIC、IVの8段階に区別されています。

胃がんの場合、初期の進行度を表しているのがステージIであり、この段階では一般的に切除して治癒可能な病変である確率が高いと考えられており、ステージIであれば約9割以上の患者さんにおいて病変が発見されて以降5年間に渡って生存できると考えられます。

ステージIの中でも、特にがん病変が胃粘膜にとどまってリンパ節転移が認められないレベルはステージIAです。

そして、がん組織が胃粘膜にとどまりリンパ節転移が2個以内、あるいはリンパ節転移は無いが腫瘍自体が胃の粘膜下層まで浸潤している状態はステージIBと判定されます。

ステージIIとは

画像診断などによってステージIIと臨床的に判断されるのは、悪性腫瘍が筋層内に留まっていても胃周囲の近傍リンパ節に転移している状態、あるいはリンパ節転移が認められなくてもがん病変が漿膜下層、もしくは漿膜部を越えて胃の外部表面に突出して到達している場合が該当します。

ステージIIの中でもIIA期なのかIIB期なのかは、リンパ節に転移している個数、そして胃壁のどの深部までがん組織が及んでいるかのレベルによって判断されています。

通常では、IIA期では、がんが粘膜下層まで広がっておりリンパ節転移は6個以内、がんが筋層まで浸潤しリンパ節転移が2個以内、そしてリンパ節転移は認めないものの腫瘍が漿膜まで浸潤しているケースが挙げられます。

そして、IIB期は、がん組織が粘膜下層まで広がりリンパ節転移は15個以内、がんが筋層まで浸潤しリンパ節転移が6個以内、がんが漿膜まで浸潤しリンパ節転移が2個以内、そしてがんが漿膜を超えて腹腔内に広がるも明らかな腹膜浸潤を認めない状態を指します。

胃がんのステージII段階では、5年生存率が65%程度と考えられており、この段階で早期発見して確実な治療に結び付けることができれば、悪性腫瘍を克服してがんを根治できる可能性があると考えられます。

ステージIIIとは

ステージIIからさらにがん病巣が漿膜下層や漿膜を超えて胃表面に突出し、かつ胃周囲の近傍リンパ節に転移を認める場合にはステージIIIと判定され、さらにIIIA期、IIIB期、IIIC期の3つのレベルに分類されています。

IIIA期は、がん病巣の浸潤度が筋層まででリンパ節転移が7個以上、あるいはがん病巣の浸潤度が漿膜下組織まででリンパ節転移が3〜6個の場合、そしてがん病巣の浸潤度が漿膜を超えて胃表面まで突出しておりリンパ節転移が1〜2個のケースを指しています。

次にIIIB期は、がんの浸潤は漿膜下組織まででリンパ節転移は7個以上、またがんの浸潤度が漿膜を超えて胃表面まで突出しておりリンパ節転移が3〜6個、そしてがん病巣が胃表面に突出すると共に他臓器へも波及しておりリンパ節転移が0個から2個までの場合を指します。

IIIC期は、がん病巣の浸潤度が漿膜を超えて胃表面まで突出すると同時にリンパ節転移は7個以上、あるいはがん組織が胃表面に突出して胃周囲の他臓器へ波及していてリンパ節転移が3個以上の場合を指します。

ステージIIIでは、5年生存率はおおむね47%と半数を割ってしまうものの、まだ手術以外の免疫療法などによって回復の希望を望める状態とも考えられます。

ステージIVとは

胃がんが胃から遠隔的に腹膜、肝臓、肺、骨、脳、卵巣などの他臓器に転移している状態であればステージIVと判定されます。なお、大動脈周囲に存在するリンパ節や鎖骨周辺のリンパ節など胃から離れているリンパ節への転移所見も遠隔転移と判断されます。

ステージIVになれば根治的治療は困難であり、化学療法や放射線治療、あるいは緩和療法などが選択されます。そして、がん病変によって食事がまったく摂取できない場合は、症状の軽減を目的として胃を切除してバイパス手術などの施行が考慮されます。

一般的にステージIVの5年生存率は約7%と厳しい予後となっています。

早期胃がんと進行胃がんの違い

これまで述べてきた臨床病期の分類とはまた別の視点で、胃がんはその深達度から早期胃がんと進行胃がんに鑑別されています。

通常では、早期胃がんはがん組織が粘膜下層までにとどまっている状態であり、その一方で進行胃がんでは固有筋層よりも深部に浸潤している病変を指しています。前者ではリンパ節などに転移していることが少なく、後者ではより他臓器への転移が多い傾向があります。

早期胃がんでは、初期段階で自覚症状が出現することはあまりありませんが、進行胃がんでは体重減少、食物のつかえ感、腹痛、嘔吐、貧血などの全身症状を呈することが知られています。

ステージで異なる胃がんの治療方針

胃がんの治療方針はステージによって異なります。基本的な違いについて確認しましょう。

ステージ0~Iの治療

ステージ0の胃がんは、がんが胃の粘膜層にとどまっている状態を指しており、この段階では、がんは胃の壁の表面を覆う細胞層に限定され、深く進行していないため、早期胃がんとも呼ばれています。

このステージの胃がんは、適切な治療を受けることで、非常に高い治癒率を示すことが知られています。

胃がんの病期I期は、胃の粘膜に限局しているごく早期な胃がんで、専門診療科である消化器内科にてESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)により治療可能です。

胃の粘膜下層にまで達しているがんの場合は、さらに外科的手術を追加する可能性があります。

昨今では、一部の早期がんに対して、内視鏡を使ってがんを切除することが行われていて、胃がんに対する内視鏡切除術には大きく2つの方法があります。

具体的には、EMR(内視鏡的粘膜切除術)とESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)があり、従来はEMRにて治療が行われていましたが、大きな病変だと分割切除になり、遺残・再発の危険性があるという問題点がありました。

近年では、ESDの開発、進歩により現在では大きさ、周在性にかかわらず一括切除可能となりました。

内視鏡的切除の適応は、リンパ節転移の可能性が極めて低く、腫瘍が一括切除できる大きさと部位にあることが原則です。

「胃がんの治療ガイドライン 2018年1月改訂版」では、絶対適応病変は、

(1)肉眼的粘膜内癌と診断される分化型癌で潰瘍を認めないもの

(2)3cm以下の潰瘍を有する分化型粘膜内癌

とされています。

また、2020年発行の「胃癌に対するEMR/ESDガイドライン(第2版)」にて、これまで適応拡大病変であった2cm以下の潰瘍病変を有さない未分化型の粘膜内癌に関しても、多施設共同前向き試験の結果により絶対適応病変に加わりました。

絶対適応以外の病変に対しても、最近の治療器具や内視鏡手技の向上により一括切除が可能となってきましたので、一部の病変は適応拡大病変として臨床研究の扱いで内視鏡治療の適応となる場合があります。

ステージIIIまでの治療

胃がんの病期(ステージ)II~III期では、主に手術による胃切除とともに周囲リンパ節摘出が必要とされています。

実際の手術方法として胃全摘術、幽門(ゆうもん)側胃切除術、幽門(ゆうもん)温存胃切除術、噴門(ふんもん)側胃切除術、胃部分切除術などがあります。

さらに、摘出標本よりがんの状態を精査し、その後の治療を検討し、術後に抗がん剤などの薬物療法が追加となる場合があります。

手術は胃がんに対して最も標準的な治療法で、がん細胞をすべて取り除くことで治癒を目指します。

手術はあくまで肉眼で見えるものを切除する局所療法ですから、がんがその局所にとどまっていれば最も確実な治療法になりますが、目に見えないレベルでがん細胞がその局所を越えて広がっている場合には、がんをすべて取り除くことはできません。

がんの再発状況によっては、再度手術を行う場合もあれば、切除が困難である場合には抗がん剤治療や放射線治療が行われます。

手術で切除できない高度進行がんに対しては抗がん剤を用いた薬物療法を中心に治療します。

薬物療法は抗がん剤を使用する目的によって、いくつか種類に分かれます。

ひとつは、胃がんの治癒切除(目に見えるレベルではすべて胃がんを切除できた)後に再発を予防する目的である術後補助化学療法であり、もうひとつは再発の原因となる目に見えないような小さな転移や、がんの大きさが比較的大きいために切除をよりしやすくするために行う術前化学療法です。

また、手術による治癒が難しい進行・再発がんの場合、がんに伴う苦痛を改善や生命予後を延長する化学療法を実施する場合もあります。

ステージIVの治療

胃がんの病期IV期においては、基本的には抗がん剤を中心とした薬物療法と、症状を和らげる緩和ケアを中心とした対症療法の治療となります。

食事摂取不能である場合は、緩和目的の手術(バイパス手術など)を検討して、施行することがあります。

基本的には、胃がん治療ガイドラインに沿って治療方針を決定し、切除不能進行・再発胃癌、他臓器転移(病期IV)に対しては、標準治療を中心に化学療法(抗がん剤治療)・分子標的治療(免疫療法を含む)を施行する場合があります。

まとめ

これまで胃がんの進行度はどうやって決まるのか、ステージI~IVの特徴、早期胃がんと進行胃がんの違いなどを中心に解説してきました。

胃がんはTNM分類と呼ばれる国際的にコンセンサスが得られている分類法によって進行度が確定します。

TNM分類においては、腫瘍の深達度(T因子)、リンパ節転移の個数(N因子)、胃から遠く離れた他の臓器への遠隔転移の有無(M因子)の3要素の判定を総合的に組み合わせることで進行度が判断されることになっています。

最も早期とされるステージIは、がん組織が粘膜、粘膜下層にとどまっており、リンパ節の転移がない、あるいはリンパ節転移があっても近傍リンパ節のみに転移を認める場合、もしくはがん病巣が筋層、漿膜下組織まで浸潤しているがリンパ節に転移が認められない状態であり、そこから深達度が悪化する、あるいはリンパ節転移が増加するにつれてステージII、IIIと進行し、遠隔転移があればステージIVと判定されるのです。

今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。