高齢者に増えている骨盤骨折とは?合併症と治療法

骨盤骨折というと、以前は交通外傷など強いダメージが身体にかかったときに起こる、生命の危機にも直結する重篤な骨折というイメージがありました。近年では、高齢化の進展に伴い、高齢者にもよく骨盤骨折が起こるようになってきています。骨盤骨折がどのようなものなのか解説します。

目次

骨盤の構造

骨盤は体幹部と足を繋ぐ大きな骨です。骨盤自体はお椀の様な形をしていて、膀胱や直腸、女性では子宮や卵巣などの臓器を抱え込む一方、非常に多くの筋肉が支えていて足や背骨の動きを調節しています。

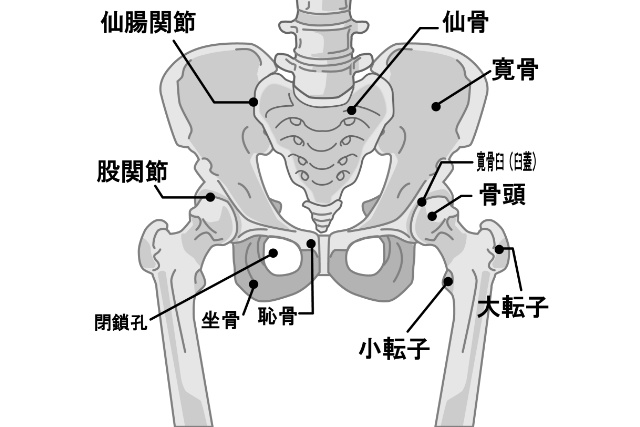

骨盤の骨自体は、一つの骨でできているものではありません。背骨の下端である仙骨、仙骨の先にある尾骨、そして骨盤の形全体を作っている左右一対の寛骨です。寛骨はさらに3つの骨に分かれていて、腸骨、恥骨、坐骨の3つの骨からできています。

寛骨の骨同士は完全に接着されており、分かれる事はまずありません。一方で、仙骨と尾骨、仙骨と寛骨の間も強い靱帯で固定されていますが、寛骨の骨同士の接着に比較すると弱く、強い外傷では脱臼してしまうこともあります。

また、お産のときなど、身体の状態に応じて骨盤の形は軽度変形していきます。このときには仙骨と寛骨の間の関節や、左右の寛骨の間の関節が広がることで柔軟性をもって変形することができるようになっているのです。

また、骨盤は単にお椀の形をしているのではなく、他の骨との間に関節を作っています。仙骨と腰椎の間は椎間板というクッションのような構造物があり、なめらかな動きに寄与しています。

一方で、寛骨と大腿骨の間は寛骨臼(かんこつきゅう)という構造があります。これは、骨盤の骨にできている大きなクレーターのような構造です。この穴に大腿骨の骨頭部分がはまり込むことで、非常に脱臼しにくく、かつさまざまな方向に関節が動くようにできているのです。

骨盤骨折は、これらの骨に骨折が起こることを言います。

骨盤骨折の合併症

骨盤骨折が起こってしまうとどのような事が起こるのでしょうか。

骨盤の中には臓器ももちろんですが、非常に太い血管が通っています。骨盤の内臓を栄養する血管はもちろん、足の方を栄養する血管もあります。しかも、それらの血管は骨盤の内側面を張り付くように走行していますから、骨折に伴って損傷を受けやすくなります。

さらに、骨盤の中には神経が張り巡らされています。骨盤の臓器は神経も非常に発達しています。神経も血管同様、下肢の方へ向かう神経も骨盤内にあります。

骨盤骨折をすると、内臓損傷、血管損傷、神経損傷を考えなくてはなりません。特に外傷によって大きな骨折線ができていたり、骨盤の構造そのものが大きく変形するような損傷が起こっていたりする場合には要注意です。

血管損傷が起こった場合には、非常に大量の出血が起こります。2リットル以上の出血をきたすこともあり、出血性ショックとなり命に関わる場合もあります。

神経損傷が起こった場合には下肢や直腸、会陰部の筋力低下が起こるほか、さまざまな反射が消失します。また、尿便失禁や、尿が出なくなるといった症状も起こってくることがあります。

寛骨臼骨折と骨盤輪骨折

骨盤骨折は、大きく分けて2種類に分かれます。それが寛骨臼骨折と骨盤輪骨折です。

寛骨臼骨折はその名の通り、寛骨臼の部分に骨折が及ぶものを言います。この骨折がやっかいなところは、寛骨臼の部分では大腿骨との間に関節を形成していますから、寛骨臼の構造が変形してしまうことによって関節の動きにも影響が出てしまうことにあります。

通常の骨折であれば、骨と骨がずれないように固定したら、経過を見ているうちに自然と骨同士が繋がってきます。骨のズレが小さいのであればギブス固定で十分ですし、骨同士がずれやすい場合には手術で骨同士がずれないように添え木をしてやります。

しかし、寛骨臼骨折はギブスで固定すると股関節が固定されてしまって動かなくなってしまいます。骨がくっつくまで固定を続けてしまうと関節が固まり、股関節が動かなくなってしまうのです。

そのため、寛骨臼骨折が起こった場合は手術をするかしないかの判断が難しくなります。股関節の構造が大きく破綻していなくて、骨折部の転位もほとんど無い場合には手術を行わない場合もあります。この場合も、股関節が動いて骨折部が動いてしまうのを防ぐために2週間から4週間ぐらい、下肢を牽引して骨折部がある程度固定されるのを待ちます。その後離床して車いす、歩行とだんだんと活動性をあげていきます。

一方で転位が大きい場合や、牽引をしていてもだんだんと骨折部がずれてくるような場合には手術が選択されます。ただし手術自体も非常に難しく、高い技術が必要となります。

骨盤輪骨折というのは寛骨臼以外の骨盤を構成する骨のどこかに骨折が起こることを言います。寛骨臼骨折とちがい、関節が固まってしまう、逆に緩んでしまうといった運動の障害が起こってくることは稀です。しかし、骨盤輪には血管や神経が張り巡らされていますので、骨折に伴いこれらの断裂が起こり、大量出血や神経障害の症状が出てくることがあります。

そのため骨盤輪骨折を起こした場合はすぐに骨折部がこれ以上動かないように対処することが最優先となります。骨盤の周りをシーツやベルトでがっちりと巻いて固定するシーツラッピングがよく行われます。

固定をした上で出血のコントロールを行い、安定した数日後から数週間後に骨折部を固定する手術へと至ります。この手術も骨盤の複雑な構造を維持しながらの手術になりますから非常に難易度の高い手術となります。

外傷性と脆弱性の骨盤骨折

骨盤の骨は四肢の骨に比べて非常に頑強で分厚い骨になっています。そのため、骨盤が骨折するとなるとそれなりの原因があります。

つまり、骨盤の骨が壊れてしまうほど強い力がかかるか、もしくは骨盤の骨自体が弱くなってしまうかという原因が背景にあります。

外傷性骨盤骨折は、その名の通り、外傷によって骨盤が骨折することを言います。多くは交通外傷です。その他には転落外傷で起こってきます。外傷性骨盤骨折の場合は、強い力が骨盤にかかってきますから、ただ単にひびが入るだけの骨折にとどまらず、大きなズレを伴う骨盤輪骨折となる事があります。つまり、出血や神経障害などの合併症が起こりやすくなってきます。

一方で、脆弱性骨盤骨折は骨粗鬆症などによって骨の構造が脆弱となり、自然とひびが入ってくるような骨折を言います。主に日常動作で力がかかってくる場所に骨折が起こりやすくなりますから、寛骨臼骨折が起こりやすいのも特徴です。

このような脆弱性骨折の場合、骨が弱くなっていっている過程で骨折が起こりますから、骨折が治りにくく、骨折のあとに運動障害が遷延化し、歩行が困難となってしまう場合があります。

高齢者の骨盤骨折に注意

高齢者は、骨が弱くなっている上に運動性が低下していますから、骨折をしやすい状況にあり、また骨折をした場合に他の構造物に影響が出やすく、さらに治りにくいという特徴があります。

骨盤骨折も例外ではなく、高齢者は知らず知らずのうちに脆弱性の骨盤骨折を起こしていることもよくあります。転んだ後に腰痛が続いている場合や、だんだんと骨盤の辺りが傷んできたという場合は骨盤骨折を起こしている可能性を考慮する必要があります。

骨盤骨折が起こっているのに放置しているとだんだんと骨折が大きくなったり、力が他の部分にかかって他の部分も骨折してしまったりということもあります。

腰痛や骨盤痛がある場合には専門医の受診をおすすめします。

骨盤骨折の治療

骨盤骨折を起こした場合には、どのような治療をしていくのでしょうか。

出血への対策

骨折をしてすぐの時期で一番大事なのは、出血への対策です。骨盤の中には大きな血管が数多く走っていますし、それらが骨に接するように走っています。そのため、骨折することによって血管が断裂し、大量出血を起こすこともしばしばあります。

特に大量出血を起こしやすい骨折として、骨盤の両翼の形が変わるような骨折や、仙腸関節と言って骨盤の後ろを支える脊椎である仙骨と骨盤の両翼を担う腸骨の間にある関節部分が剥がれるような骨折が挙げられます。レントゲンでこのような骨折を疑った時には、必ず出血を念頭に様々な検査を行います。

造影CT

特に出血を疑う時に大事なのが、造影CTです。普通のCTを撮影した場合には、血管から血液が漏れているかもしれないということは分かりますが、筋肉と血液はほとんど同じように映るため、出血なのかどうかはっきり分かりません。

そこで使用するのが造影剤です。造影剤を点滴から注入してCTを撮影すると、造影剤がある部分が白く浮き出て見えます。血管から血液が漏れ出しているところでは造影剤も漏れ出してきますから、出血が起こっていることがよくわかります。

骨盤の固定

骨盤の形が大きく変形するような状態で出血をしている場合には、骨盤の固定を行います。まず行う固定は、外固定と言って外側から専用の器具を使ってぎゅっと押さえつけるようにします。これにより、なるべく出血が起こらない状態を作ります。

カテーテル治療

しかし、それでも出血は続きますので、次に行われるのがカテーテル治療です。太ももの付け根や手の血管などから、カテーテルという細い管を挿入し、出血していると思われるところの近くまで血管の中を通過させます。目的のところまで届いたら、そこで塞栓物質を注入し、出血を止めます。

これらの処置は、行っている間も出血が起こっていますから、出血に対応して輸血なども必要になってくることがほとんどです。検査をしながら様々な治療を並行して行うのです。

痛み止めとリハビリテーション

骨盤骨折では、足を支える骨盤が傷んでいますから、どうしても安静にせざるを得ない時間があります。しかし、痛いからと言って安静にしすぎると、筋肉が弱まって廃用が進み、寝たきりになるリスクが大きくなります。

そのため、骨折が安定している状態であれば、痛み止めを使用することによって可能な限り動けるようにし、積極的にリハビリテーションを実施します。

固定のための手術が必要なことも

骨折によって骨がグラグラになっている状態の場合は、手術が必要になることが多いです。

手術には、大きく分けて2つのタイミングがあります。1つ目のタイミングは、受傷直後の痛みが強く、不安定な状態の時に行う手術です。これは骨盤の不安定さが残ることによって出血がさらにひどくなったり、骨盤の形が歪んでしまったりする場合に、一時的に行う手術です。

基本的には創外固定という方法をとります。創外固定というのは、骨折している部分に触れるのではなく、骨折している部分を挟むように安定している場所と安定している場所にそれぞれピンを打ち込み、ピン同士を金属で固定することによって、不安定な場所が動かないようにする手術です。この手術をして、出血や他の外傷が落ち着くのを待ちます。

全身の状態が落ち着いてから、スクリューやプレート、インプラントなどを使用して、骨折している部分を固定していきます。これが二期的な手術です。侵襲度が高く、術中に出血が多くなったり、誤って神経や血管を損傷したりする可能性もありますが、早期に痛みが取れ、離床も可能になります。