首がかゆいのはストレスのせい?痒みの原因と対処法

「ストレスで肌が荒れた」「首がかゆくなった」といった経験のある方は多いことでしょう。なかでもアトピー性皮膚炎はストレスの影響で悪化することが知られていますし、それ以外の原因も考えられます。ここではストレスの影響を中心に、首がかゆくなるさまざまな原因や対処法について解説します。

目次

肌はストレスの影響を受けやすい

肌はストレスによる症状が最も現れやすい部位と言われていて、過度のストレスは皮膚の血管収縮、男性ホルモンの増加や免疫機能の低下などを引き起こします。

身体のなかでは脈拍や体温、臓器の働きをコントロールするために、自律神経が働いていて、通常の場合にはストレスとなる負担を受けると、我々の身体はその事態に対処するために自然と交感神経を優位に切り替えます。

自律神経とは、交感神経と副交感神経を良いバランスに保ち、内臓の動きなどの生命を維持するための機能を正常に働かせているものです。自律神経のバランスが乱れ、血行不良を招いて皮膚の温度低下へとつながる結果、皮膚のバリア機能が低下します。

自律神経が乱れると、肌の生まれ変わりであるターンオーバーも肌のバリア機能も低下して、花粉やホコリなど外部刺激にも敏感になりやすく、肌荒れしやすい状態に陥ってしまいます。

特に、交感神経が優位になると、生体反応として血管の収縮が起こり、さらにその状態が続くと免疫機能の低下なども起こって、皮膚のターンオーバーが正常に行われなくなり、皮脂の過剰分泌や紫外線によるメラニンの増加を促進してさまざまな皮膚トラブルを合併します。

女性の場合には過度のストレスによって男性ホルモンの分泌が増えて、皮脂量が増加して、顔面や首などにニキビができやすくなることもあります。

日常的なストレスと肌荒れは関係が深く、一般的にストレスを感じるとホルモンバランスが乱れて、皮脂が過剰に分泌されて毛穴がつまりやすくなると言われています。

首に痒みなどの症状が出る原因

首がかゆくなる原因としては、次に挙げるような疾患が考えられます。

ストレスで悪化するアトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が低下して、かゆみを伴う湿疹が一進一退で良悪する状態を繰り返す病気です。

通常では、アトピー性皮膚炎は幼少期に発病することが多く、成長と共に少しずつ皮膚症状は改善していきますが、時に成人の方でも数%の割合で持病として抱えていると言われています。

アトピー性皮膚炎の明確な発症メカニズムはいまだに解明されていませんが、遺伝性に発病する、あるいはアレルギーを起こしやすい生来の体質などが発症に関与していると考えられています。

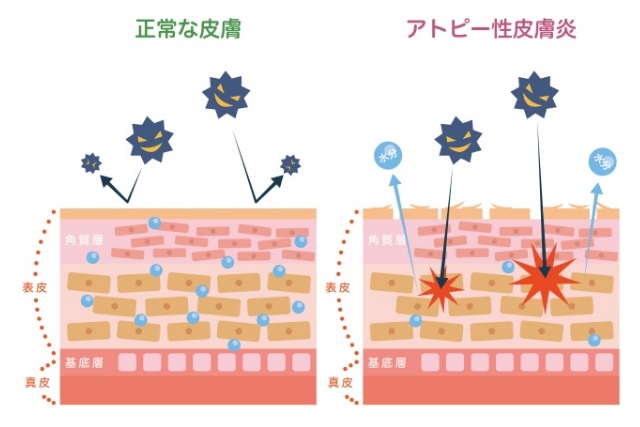

人の皮膚は4つの層で構成されていると言われており、もっとも外側の膜の部分を角質層と呼んでいますが、この角質層の箇所は重要な働きを有しています。

具体的には、皮膚内部の水分が蒸発して皮膚が乾燥するのを予防する、あるいは病原体や異物などが侵入するのを防ぐ役割もあります。

アトピー性皮膚炎の方の場合、バリア機能が健常者より低下しているがゆえに皮膚に異物が侵入しやすく、さらにアレルギー反応を引き起こしやすい性質があると考えられています。

近年ではアトピー性皮膚炎を罹患している患者さんでは皮膚の水分保持を担っている「フィラグリン」と呼ばれるタンパク質が通常よりも少ないために常時皮膚が乾燥しやすい状態になりやすいことが徐々に判明してきております。

接触性皮膚炎

接触性皮膚炎は、特定の物質に直接触れることで皮膚に炎症が起きる病気であり、何らかの物質が皮膚に接触することでアレルギー反応が生じてかゆみを伴う湿疹が出現するとともに、接触部の皮膚に紅斑所見が現れます。

接触性皮膚炎に伴う発疹そのものは非常にかゆく、特定の部位に限定されていて、しばしば境界が明瞭になっています。重症な場合には、患部が腫れ上がる、あるいは小さな水疱が出現することもあります。

接触性皮膚炎は、身のまわりにあるほとんどの物質が原因となって、皮膚に刺激が加わって、アレルギー反応となって皮膚に炎症を起こす特徴があります。

ヴィダール苔癬

ヴィダール苔癬は成人期以降の肥満女性に多い病気で、首のうなじや下半身の太ももなど限局した部位に対して慢性的に擦過される刺激によって生じます。

主に、ネックレスや洋服などからの外的刺激を原因として皮膚炎が誘発され、ヴィダール苔癬による皮膚の掻痒感はストレスで増強して悪化することが知られています。

ヴィダール苔癬は、アトピー性皮膚炎や接触性皮膚炎などもともと存在する皮膚疾患に続発して、肌をひっかくという動作を繰り返すことでも症状が悪化することがあります。

蕁麻疹

蕁麻疹は、皮膚の一部に膨疹と呼ばれる少し膨らんだ発疹が現れる病気であり、原因の特定できない特発性が多いですが、食物やストレスをきっかけに発症するタイプもあります。

蕁麻疹の膨疹には掻痒感を伴いますが、多くの場合には数時間で膨隆疹は消失します。なかには慢性的に経過することもあります。

蕁麻疹では、急激に発症する膨疹が特徴であり、外表上は1cm程度の大きさの病変から地図状に広がることもあり、蕁麻疹の膨疹は非常に強いかゆみを伴い、数時間のうちに体の至る所に広がった後、跡形もなく消失します。

多くの場合、一度発症しても繰り返すことはないのですが、なかには1か月以上が継続する慢性蕁麻疹に進行することもあります。その場合、夜間に出現することが多く、原因を特定するのが困難なケースも見受けられます。

肝疾患

従来から「皮膚は内臓の状態を映し出す鏡」と考えられています。

特に、肝硬変などをはじめとする肝疾患を抱えている患者さんの場合には、皮膚に目立った異常がみられないにもかかわらず、皮膚に強いかゆみを生じることがあります。

肝疾患による皮膚トラブルでは、外表に異常がなくても皮膚がかゆい、ひっかいても掻痒感が治まらずにかゆくて眠れない、一般的なかゆみ止めの外用薬などが効きにくいなどの特徴を有していて、生活の質を低下させます。

また、明らかな皮膚科領域の疾患がないにもかかわらず全身がかゆい、あるいは手掌紅斑やクモ状血管腫などの皮膚所見を呈している場合には肝疾患を疑います。

最近になって吹き出物がでやすくなって肌が浅黒くなる、上半身を中心に赤い斑点が出現するなどの症状が認められる際にも、肝疾患に関連して肝機能が低下している可能性があります。

首がかゆいときの対処法

首がかゆいときの対処法を見てみましょう。

患部を冷やす

かゆみがある場合は掻かないようにして、すぐに患部を冷やします。

皮膚の温度を下げることでかゆみの知覚神経の興奮が収まり、かゆみが和らぎます。

冷やす時は、冷たい水で濡らしたタオルや、氷・保冷剤などをタオルにくるんだものを患部に当てましょう。また、冷たいシャワーを患部に当てるのもよいでしょう。

ただし、冷やし過ぎると皮膚に刺激を与えてしまうため、冷やし過ぎないように注意してください。

汗を小まめにふきとる

汗をかいたら、早めにシャワーで流すことが重要であり、特に外出先では、こまめに汗を拭き取るケアが効果的であるといわれています。

普段から汗をかいたら、こまめに拭き取ったりするなど、皮膚へのストレスが少ない生活を心がけましょう。

肌を刺激しない衣類を選ぶ

皮膚への刺激がかゆみを引き起こすことがあります。皮膚への刺激が少ない衣類を選び、「締め付け感がある」「縫い目がかたい 」「ちくちくする」など、肌に刺激を与える衣類は避けましょう。

綿素材などの皮膚への刺激の少ない衣服を選ぶとよいでしょう。

保湿ケアで肌の乾燥を防ぐ

肌にかゆみが生じる主な原因は、肌のバリア機能の低下です。

肌のバリア機能とは、肌表面にある角層(角質層)が、紫外線や花粉、ウイルスといった外部刺激が体内に侵入するのを防ぎ、また、体内から水分や油分が蒸発するのを防ぐ役割のことです。

バリア機能が低下した肌は、うるおいを保てずに乾燥し、乾燥した肌は、刺激を感知する神経が肌表面にまで伸びてきて、外部からの刺激にも敏感に反応し、かゆみを生じやすくなります。

乾燥肌が原因でかゆみがある場合は、皮膚のバリア機能を正常に保つことがかゆみの予防にもなります。保湿ケアをして、バリア機能を回復させることが大切です。

入浴後や皮膚の乾燥が気になったタイミングでこまめに保湿剤を塗って、保湿ケアする習慣を身につけましょう。

保湿ケアでクリームを使用する場合には、まず患部をぬるま湯でさっと流す程度に洗ったらこすらずタオルなどを押し当てて水気を取り、クリームを指でかゆい部分に擦り込むように塗ります。クリーム使用の前後にはよく手を洗いましょう。

なお、薬剤を予防のために使うことはよくないので、患部のかゆみが治ったら、薬の使用をやめてください。

市販薬を塗る場合は添付文書に記載の回数や量を守り、しばらく使っても効果が感じられなければ、皮膚科を受診しましょう。

部屋が乾燥する冬場やエアコン使用時は、加湿器を組み合わせるなどして湿度を適切に保つことも大切です。

まとめ

これまで、首が痒くなるアトピー性皮膚炎やその他の疾患などを中心に解説してきました。

一般的に、過度のストレスを受けると、副腎皮質から分泌されるコルチゾールというホルモンが関係してステロイドホルモンの影響で肌の代謝バランスを乱して肌のバリア機能を低下させて、皮膚にかゆみを引き起こします。

特に、首周囲に起こる皮膚炎は、毛穴が詰まった部位に吹き出物ができるニキビやアトピー性皮膚炎以外にもヴィダール苔癬、接触性皮膚炎、蕁麻疹、慢性肝障害に伴う皮膚トラブルなどが挙げられます。

心配な方は皮膚科など専門医療機関を受診しましょう。

今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。