骨軟化症(くる病)はどんな病気?骨粗鬆症や関節リウマチとの違い

骨が脆くなる病気のひとつに骨軟化症があります。年齢を重ねるに従って骨がもろくなる骨粗鬆症は良く知られていますが、骨軟化症とどのような違いがあるのでしょうか。骨軟化症とはどのような病気なのか、原因や治療法について見ていきましょう。

骨軟化症(くる病)とは

骨軟化症や、くる病は、骨を形成する過程で石灰化がうまくいかず、弱い骨が作られる病気です。

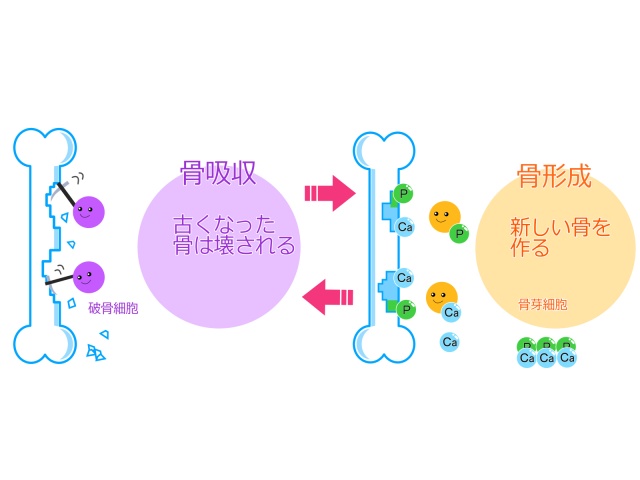

骨は絶えず分解と合成が続けられることによって、頑丈な状態を維持しており、合成がうまくいかなくなると骨はもろくなります。

骨の成長は成長期と成人期で大きく異なります。成長期には、骨が作り替えられるだけではなく、どんどんと大きく成長しなければなりません。そのため、骨の合成に異常が出ると、体の成長発達にも大きな影響を及ぼすことがあるのです。特に成長期に骨の成長に異常が起きることをくる病と言います。一方で成人になってから骨の成長に異常が起きることを骨軟化症と呼びます。

骨の代謝についてもう少し詳しく見てみましょう。骨は、内側の柔らかい骨髄という部分と、外側の硬い骨皮質という部分に分かれます。骨皮質の部分は頑丈さを維持するために、鉄筋コンクリートのような構造をしています。鉄筋の代わりに骨基質と呼ばれるコラーゲン繊維からできる引っ張る力に強い成分と、コンクリートの代わりになるカルシウムやリンなどのミネラルからできた骨塩という、押す力に強い成分からできています。骨基質をカバーするようにカルシウムやリンが沈着して骨塩を形成することによって頑丈な骨皮質になるのです。

しかし、くる病や骨軟化症では、このカルシウムやリンの沈着が阻害されるために、強い骨が形成されなくなるのです。このような不十分な代謝によってできる成分のことを、類骨と呼ぶこともあります。

骨軟化症の症状の特徴

骨がもろくなってしまいますから、骨折をしやすいのはもちろん、変形をきたしてくる場合もあります。

くる病の場合は前述の通り、成長障害を起こすことはもちろん、頭蓋骨が凹んだり、乳歯が出現するのが遅れたり、O脚やX脚などの足の変形などが見られます。

成人の骨軟化症の場合には、骨が曲がりやすくなるため、だんだんとO脚が進む場合もありますし、骨を維持する筋肉や関節に負担がかかることから、関節痛や背中の痛みなどが起こってくる場合もあります。

骨軟化症の原因は?ビタミンDとの関係

骨軟化症には、ビタミンDが深く関わっています。ビタミンDは、非活性型で体に吸収されます。体に吸収されたビタミンDは、腎臓でまず1段階目の活性化を受けます。しかしこの状態でも体に対してはあまり作用することはありません。その後血流に乗って皮膚にたどり着いた時に、太陽光によってさらに活性化され、有効なビタミンDとなります。

この活性型のビタミンDは、食事中のカルシウムやリンの腸管からの吸収を促進したり、腎臓でのカルシウムの再吸収を促進することによって、血液中のカルシウムやリンの濃度を上昇させます。それだけではなく、これらのカルシウムやリンを、骨基質へ沈着させる作用を持っています。

ビタミンDそのものが不足したり、太陽光をあまり浴びないことによって活性化が不十分になると、腸管からのカルシウムの吸収が低下します。すると、血液中のカルシウム濃度を維持しようとして、PTHというホルモンが分泌されます。

PTHは骨を原材料としたカルシウムを利用することによって、 血液中のカルシウム濃度を上げようとします。さらに、腎臓でのリンの排泄が過度に進んで、血液中のリンの濃度が低下します。これによって、骨のカルシウムが不足した上に、リンまで不足することから、骨の石灰化が阻害されて弱い骨になるのです。このような状態を、ビタミンD欠乏性くる病と呼びます。

くる病には、生まれつき体内のリン濃度が低くなる低リン血症性くる病や、重度の肝障害によって起こってくる肝性くる病などもありますが、最も多いのはビタミンD欠乏によるものです。

骨軟化症の治療

骨軟化症の治療は、原因によって異なってきますが、ほとんどの場合は活性型ビタミンDが不足していることにあります。そのため、きちんとバランスの取れた食事をすること、そして ビタミンDを活性化するため日光浴をすることというのが基本になってきます。

食事療法で気をつけるのは、 カルシウムとビタミンDの両方を意識して取ることです。カルシウムが多く含まれる食品は、乳製品やシラス、小松菜などです。ビタミンDを多く含むのは鮭やサバ、イワシなどの魚や卵黄などが代表的です。

ビタミンD製剤やカルシウム製剤などの内服治療も適用にはなりますが、過剰投与には注意が必要です。

骨粗鬆症や関節リウマチとの違い

同じように骨が歪んで痛みを起こしてくる病気に骨粗鬆症や関節リウマチなどがあります。それぞれの特徴と違いについて確認しておきましょう。

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症は、特に閉経後の女性に多い、骨が脆くなる病気です。ホルモンバランスの乱れから骨の代謝バランスが崩れることによって、骨吸収が多くなり、骨の量が減ってしまいます。それによって骨の質が悪くなり、骨がスカスカになるのです。

ここまで聞くと、骨軟化症と同じような印象を持つかもしれません。しかし、骨軟化症ではカルシウムやリンなどの代謝障害によって骨塩が生成されなくなり、骨基質と骨塩のバランスが悪くなることが原因でした。一方で、骨粗鬆症は、骨基質と骨塩の両方が不足します。

骨粗鬆症の原因としては、カルシウムやマグネシウムなどの骨形成に必要な栄養素が不足している場合や、ビタミンDが不足している場合、これらが運動不足や閉経後のホルモンバランスの変化と重なって起こる場合などがあります。特に運動をすることには、骨を合成するスイッチを入れる働きがあります。そのため運動不足になることによって骨はだんだんともろくなるのです。

治療法としては、食品からカルシウムやビタミンDを摂取した上で、ウォーキングや筋力トレーニングなど骨に刺激が加わる運動を行うことが大事です。その上で、 カルシウムなどを調節する薬を内服します。

関節リウマチとは

関節リウマチは、自己免疫疾患の一種です。自己免疫疾患は、自分自身を守るために存在する免疫システムが、誤って自分自身を攻撃することによって起こってくる病気を総称するものです。関節リウマチの場合は、関節の中の滑膜と呼ばれる部分に免疫系が攻撃をすることによって、関節の変形や痛みをきたします。

免疫細胞が攻撃した滑膜は炎症を引き起こし、増殖します。滑膜は、関節液を作り出している部分でもありますから、関節内の水分が増加します。これによって関節が腫れて、痛みを引き起こします。

また、他に出てくる症状としては、朝起きた時に手足がこわばって動かしづらくなったり、だるくなったり、疲れやすくなったりします。

関節リウマチが起こってくる関節としては、手足の関節が多いです。自己免疫によって起こってくるものですから、左右対称に症状が起こってくることが多いです。特に手首の関節が多く、だんだんと小指側に変形してくる尺側偏位と呼ばれる変形は、関節リウマチに特徴的なものとなっています。

自己免疫疾患ということで、関節以外の症状が起こってくることも時々あります。吸収不良や便通異常、下痢などの消化器症状や、腎不全などの腎機能障害、不整脈や心不全などの心臓の症状などが見られることがあります。

治療法としては、過剰な免疫の作用を抑える治療がメインとなります。