動脈硬化の種類と予防法…大動脈の石灰化で血管はどうなる?

動脈硬化は心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患につながることが知られています。

詳しく見ていくと、動脈硬化にはいくつもの種類があります。また、カルシウムの影響で生じる「石灰化」と呼ばれる現象も見られます。

ここでは動脈硬化の種類とメカニズムを取り上げ、特に石灰化について詳しく解説します。

目次

動脈硬化の種類

動脈硬化にはアテローム硬化、細動脈硬化、中膜硬化の3つの種類があります。

アテローム硬化

アテローム硬化とは、血管の壁にお粥のような粥腫(別名:アテローム)が形成された状態を指しており、主に内膜などがよく発達した動脈血管に引き起こされやすいと考えられています。

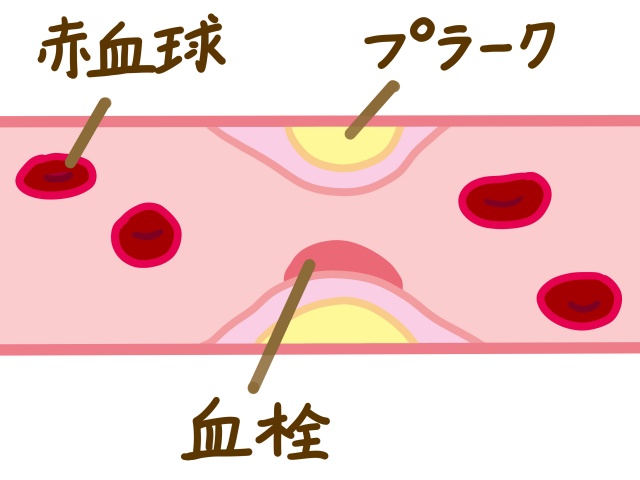

比較的太い動脈にアテローム硬化は起こりやすく、動脈壁の内膜部分に悪玉コレステロールなどを始めとする脂肪成分がドロドロの粥状になってプラークを形成し、そのプラークによって血管の壁が次第に硬く肥厚して血管内腔が徐々に狭くなっていきます。

例えば、心臓大血管領域における冠動脈や大動脈、また脳や頸部、腎臓、末梢動脈などで頻繁にアテローム硬化が発生することから、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、大動脈解離、腎梗塞、足趾壊死などの症状につながることがあります。

細動脈硬化

細動脈変化とは、高血圧の状態が長く継続することで脳や腎臓内における細い動脈が硬化して血流が滞る動脈硬化を意味しています。

細動脈における動脈硬化は、大脳の基底核部と呼ばれる場所に走行しているサイズ径0.2mm程度の細い動脈に認められ、血管中膜の壊死などによって血管壁が薄く脆弱となり、長期に高血圧を患うことで血管の一部が膨れ上がって動脈瘤を形成することもあります。

高血圧自体が改善されると線維芽細胞などによって損傷を受けた血管が修復されていくことが知られていますが、治療が不十分な場合には脳出血を引き起こすこともあります。

中膜硬化

中膜硬化は、主に四肢動脈や腸間膜動脈などの血管における中膜領域に石灰質がたまって骨化する石灰化病変を生じるものです。一般的には血管内腔の狭窄は伴わないと考えられています。

中膜硬化は、過剰な喫煙習慣や過度のストレス、あるいは慢性的な腎機能障害などによってカルシウムの代謝異常が引き起こされるにつれて血管の中膜部位にカルシウム成分が染み込むことで起こります。

中膜硬化に伴って血管の中膜が壊れやすくなることで血管壁が破れて障害を受けることもあり、主要な大動脈解離や脳動脈の中でも椎骨脳底動脈解離などの疾患を引き起こしやすいと考えられています。

アテローム動脈硬化のメカニズム

動脈血管は内側から順番に内膜、中膜、外膜の3層構造で構成されており、内膜組織は血液が固まることを防ぎ血管を拡張させる機能をはじめとして動脈硬化を予防するのに重要な役割を担っている血管内皮細胞に覆われています。

アテローム動脈硬化は、中型血管や大型動脈の内腔に向かって形成されて貯留する内膜プラークを特徴としており、そのプラークの内部には脂質、炎症細胞、結合組織などが存在することが知られています。

このアテローム性動脈硬化を引き起こすリスク因子としては、脂質異常症、糖尿病、喫煙歴、肥満、高血圧などが挙げられます。

以前は、動脈硬化というものは血管の壁に脂質成分のみが沈着して引き起こされる変化であると捉えられてきましたが、近年では血管内に存在する細胞と病態によって生じる新生物質との複雑な相互反応によって動脈硬化が起こってくると考えられています。

高血圧症などを背景に血管内膜を覆っている血管内皮細胞が傷つくと、内皮細胞のなかに悪玉コレステロールが入り込んで酸化されると同時に、白血球の一種であるマクロファージが内膜部に染み込んだコレステロール成分を取り込んで粥状硬化巣を形成します。

このようなかたちで、動脈硬化巣であるプラーク内部に脂質コア群が形成されるのみならず、さらに血管内皮の傷ついた箇所を補修するために血液を凝固させる働きを有する血小板が集まり、ますます内膜が肥厚する結果、血管の内腔が狭くなることにつながります。

アテロームが大きくなればなるほど血管表面の膜が薄くなって破れ、そうした変化によって血栓成分が自然に形成されることを繰り返しながら動脈硬化がさらに進行して、最悪の場合には血管が閉塞して血流が滞ってしまいます。

血管が硬くなる「石灰化」とは?

カルシウムが不足すると、閉経後の女性に多い骨粗鬆症を代表例として骨成分が脆弱になるだけでなく、血管自体にカルシウムが沈着して血管が硬く変化する「石灰化」と呼ばれる逆転現象が引き起こされます。

例えば慢性腎臓病の患者さんなどにおいては、骨部位ではカルシウム成分が減少しつつ血管にカルシウムが沈着してプラーク破裂のリスクを高めるのみならず、血管壁の弾力性を減少させて心血管障害の発症率を上昇させることが知られています。

最近では、中膜を形成している血管平滑筋細胞が石灰化変化を阻害する因子を分泌していることが判明してきました。

また加齢、脂質異常症、糖尿病などの因子があれば血管レベルで酸化ストレスや慢性炎症を引き起こして石灰化形成が進行することも指摘されています。

冠動脈石灰化スコアとは

コレステロールを主成分として形成される動脈硬化によって血管が狭くなる原因を作っているプラーク物質は、時間経過につれてカルシウムを主体とする石灰化変化を引き起こし、この状態が心臓心筋を養っている冠動脈に起こった状態を冠動脈石灰化といいます。

この冠動脈の石灰化病変はCT検査によって発見でき、冠動脈の石灰化の程度を測定した「冠動脈石灰化スコア」の数値が高ければ高いほど狭心症や心筋梗塞、あるいは突然死を発症するリスクも比例して増加すると考えられています。

低侵襲で比較的簡便に施行できるCT検査によって算出された冠動脈の石灰化レベルは、動脈硬化のひとつの指標として冠動脈疾患における発症リスクと関連性があると言われています。また欧米ではこの冠動脈石灰化スコアを健康診断として使用することもあります。

健康診断で見つかることもある大動脈の石灰化

大動脈は心臓から出て全身に重要な血流を多く運搬している太い血管であり、その大血管が動脈硬化に伴って石灰化変化をきたすと血管壁にカルシウムなどの成分が沈着して、血管の弾力性や柔軟性を失った状態に陥ります。

大動脈壁の石灰化所見は、健康診断における胸部エックス線検査などで指摘されることがあります。仮に大動脈が石灰化を引き起こしている際には、心臓や頚部、下肢などにおける血管も同様に動脈硬化性変化を認める可能性が高いと考えられます。

万が一、大動脈に石灰化を呈している場合には将来的に心筋梗塞や脳卒中、あるいは下肢血管が狭窄する閉塞性動脈硬化症などの病気を発症する危険性が懸念されますので、生活習慣の改善に取り組むことが大切です。

血管の石灰化を防ぐ方法

血管の石灰化を防ぐ効果を期待できる、食事や栄養摂取のポイントを確認しておきましょう。

飽和脂肪酸の摂り過ぎに注意する

「飽和脂肪酸」とは、肉やハム、ソーセージ、バター、乳製品、チョコレート、クッキーなどに含まれる、冷蔵庫に入れると固まる脂であり、これに対して「不飽和脂肪酸」は、サラダ油やごま油、大豆製品、魚介類などに含まれる、冷蔵庫に入れても固まらない油です。

飽和脂肪酸をとると血液中のLDL(悪玉)コレステロール値が上がり、不飽和脂肪酸をとると下がることが分かっています。

乳脂肪などの動物性脂肪に含まれる飽和脂肪酸は、LDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)値を上昇させる働きがあるため、飽和脂肪酸を多く含む牛乳やバターなどの乳製品を過剰にとると、動脈硬化や血管の石灰化が促進され、心筋梗塞や脳卒中などの疾患の発症につながるといわれています。

血管の石灰化を防ぐために、日々の食生活において飽和脂肪酸を多く含む食品の摂り過ぎに注意するとよいでしょう。

EPA(エイコサペンタエン酸)を摂取する

EPAが動物の動脈中膜石灰化を抑制するという報告があります。また、血液中のEPAの割合が高い人ほど、心筋梗塞や脳梗塞を発症しにくいという、日本人を対象とした研究調査もあります。

魚には不飽和脂肪酸がたくさん含まれていて、不飽和脂肪酸には血液中のLDLコレステロールを上げず、中性脂肪を下げ、血液を固まりにくくする作用もあります。

マグネシウムを摂取する

マグネシウムの摂取は透析患者さんの血管石灰化と低栄養を抑制できる可能性があるという研究報告があります。

米国の大規模疫学調査では、マグネシウム摂取量が1日50mg増えるごとに冠動脈の石灰化の程度が22%低下するとしています。

動物実験でラットにリンを過剰に摂取させると腎臓の石灰化が起きることがわかっていますが、実験では、マグネシウム濃度の高いエサを食べたラットほど、腎臓中のカルシウムとリンの濃度が低くなり、腎臓のカルシウム沈着量も減少しました。

血管石灰化は抗うことのできない老化現象と考えられてきましたが、その予防方法のひとつとして、マグネシウムを適量摂取することが挙げられます。

腎機能が低下した人はリンを制限する

動脈硬化と聞くと、血中コレステロールの過剰によって血管が詰まったり狭まったりする「アテローム硬化」を思い浮かべますが、「血管石灰化」というタイプの動脈硬化もあります。

血管の石灰化変化においては、血管の壁が内側から骨のように硬く脆くなっていきます。

石灰化の原因は、血中に余ったリン成分が、カルシウムやタンパク質と結びつくためであり、腎機能が低下してリン排泄能力が障害されている際には、血中のリン濃度が高くなり、血管の石灰化が起こりやすくなってしまいます。

腎機能障害を有する方の場合には、食品添加物や加工食品などに含まれる「リン酸」、「リン酸塩」などをはじめとして、リンを多く含む食品の摂取を控える方がよいとされています。

まとめ

これまで動脈硬化の種類とメカニズム、そして血管が硬くなる石灰化について解説してきました。

動脈硬化は一般的に、脂質異常症や高血圧などを背景にしてさまざまな形で進行し、血管を傷つけて生活習慣病の発症につながります。動脈硬化や生活習慣病のリスクを抱えている際には、改善に取り組んだり、適切な治療を受けるようにしましょう。

今回の情報が少しでも参考になれば幸いです。