汗が出ないのは病気?無汗症の種類と原因

無汗症は、発汗が少ない「乏汗症」と全く汗をかかない「無汗症」を指します。先天性と後天性があり、後天性は甲状腺異常や自己免疫疾患、薬剤などが原因で、特発性無汗症は運動や高温環境で熱中症のリスクが高まります。

無汗症は、発汗が少ない「乏汗症」と全く汗をかかない「無汗症」を指します。先天性と後天性があり、後天性は甲状腺異常や自己免疫疾患、薬剤などが原因で、特発性無汗症は運動や高温環境で熱中症のリスクが高まります。

血管性浮腫は、皮下組織や粘膜が腫れる疾患で、蕁麻疹と異なり境界不明瞭でかゆみが少ないのが特徴です。治療には抗ヒスタミン薬やトラネキサム酸が用いられ、原因物質の特定とストレス対策が予防に重要です。

大腸ポリープは40歳以降に多発し、特に腺腫性ポリープはがん化リスクが高いとされています。本記事では、がん化しやすいポリープの特徴や検査方法、病理検査の重要性を解説します。

痛風は尿酸が関節内に結晶化し激痛を伴う病気で、主に足の母趾に症状が出やすいのが特徴です。偽痛風や外反母趾など類似の病気もあり、適切な診断が重要です。また、痛風を放置すると結節や腎障害などの合併症が生じる可能性があります。

胆のう壁肥厚は胆のう炎や腺筋腫症が主な原因で、精密検査や治療が必要です。胆石予防や適切な生活習慣が重要とされています。

水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによる感染症で、軽症例では発熱や全身の皮疹が目立たず気づかないこともあります。手足口病や水いぼ、虫刺されなどと間違いやすい場合があるため注意が必要です。ワクチン接種や感染対策が重要で、感染力が高いため適切な対応が求められます。

正露丸は胃痛やアニサキス症に対して一定の効果が期待されるが、殺菌作用による効果ではなく、腸内の水分調整によって改善される。使用時は副作用や適切な服用量に注意が必要。

野良猫に引っ掻かれた際に注意すべき「猫ひっかき病」は、バルトネラ菌による感染症です。主な症状はリンパ節の腫れや発熱で、免疫低下時には重症化も。傷を洗浄し、異変時は受診を推奨します。

「脂肪の塊」は脂肪腫や粉瘤などの良性腫瘍、または悪性の脂肪肉腫の可能性があります。腫瘍の特徴や治療法、見分け方を解説。早期診断が重要です。

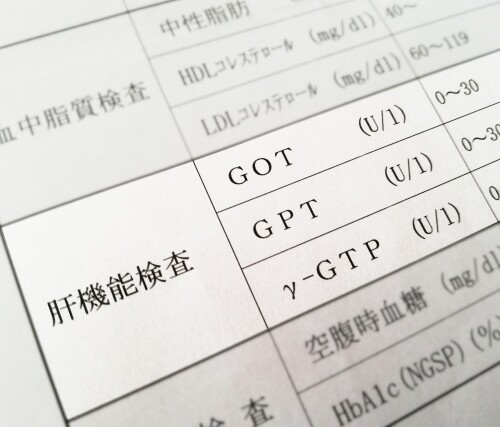

肝機能が低下すると肝硬変や肝臓がんのリスクが高まります。定期的な健康診断や生活習慣の改善を通じて早期発見・予防を心がけ、アルコールや脂質の摂取を控え、適度な運動を取り入れることが重要です。