寝起きで胸が痛いのは冠れん縮性狭心症かも?症状の特徴と治療法

寝起きに胸が痛む場合、冠れん縮性狭心症の可能性があります。この病気は、心臓の血管が一時的に痙攣し、血流が不足することで起こります。特に明け方や安静時に症状が現れやすく、喫煙やストレス、マグネシウム不足がリスク要因とされています。治療には薬物療法が用いられ、生活習慣の改善も重要です。

寝起きに胸が痛む場合、冠れん縮性狭心症の可能性があります。この病気は、心臓の血管が一時的に痙攣し、血流が不足することで起こります。特に明け方や安静時に症状が現れやすく、喫煙やストレス、マグネシウム不足がリスク要因とされています。治療には薬物療法が用いられ、生活習慣の改善も重要です。

この記事は、動脈硬化の種類と危険因子、そしてそれによって引き起こされる病気について解説しています。動脈硬化には「アテローム性動脈硬化」「メンケベルク型動脈硬化」「細動脈硬化」の3つの種類があり、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などが危険因子として挙げられています。また、動脈硬化は心不全や脳梗塞、大動脈解離などの重大な病気のリスクを高めます。

この記事では、不整脈の種類と特徴について解説しています。不整脈は心拍が乱れる状態を指し、頻脈性、徐脈性、期外収縮などに分類されます。症状は動悸やめまいから、場合によっては脳梗塞などの重篤な合併症に至ることもあります。各種不整脈の詳細やその治療法も紹介します。

狭心症の治療法として、薬物療法、カテーテル治療(PCI)、冠動脈バイパス手術の違いを解説。カテーテルは低侵襲で即効性があり、バイパス手術は重症例や再発時に適し、血流改善に優れます。治療の選択は患者の状態により異なり、主治医と相談して決定します。

この記事では、動脈硬化を早期発見するための検査方法について解説しています。一般的な健康診断で行われる血液検査や血圧測定、BMIに加え、病院で受けるABI、CAVI、頚動脈エコーなどの専門的な検査を紹介します。

不整脈の治療法には、薬物療法、カテーテル・アブレーション治療、ペースメーカー治療などがあります。経過観察が可能な場合もありますが、治療法選択は症状の重さや合併症の有無に応じて決定されます。

アルコール摂取で心臓がバクバクする原因は、アセトアルデヒドによる脈拍増加や心房細動などの不整脈、アルコール性心筋症の可能性があります。治療には飲酒を控え、症状に応じた専門的な診断と治療が必要です。

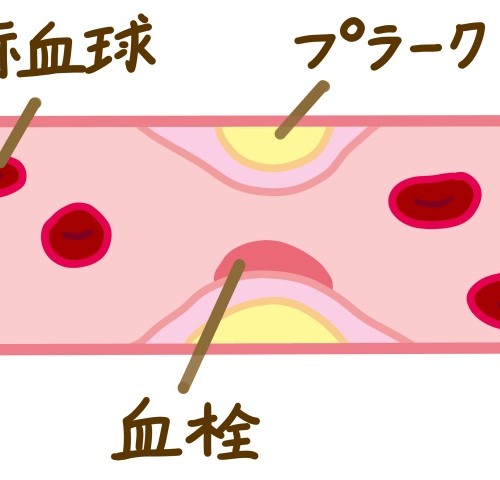

この記事では、血栓症の予防に有効な食材と、ワーファリン服用中に控えるべき食材について解説します。

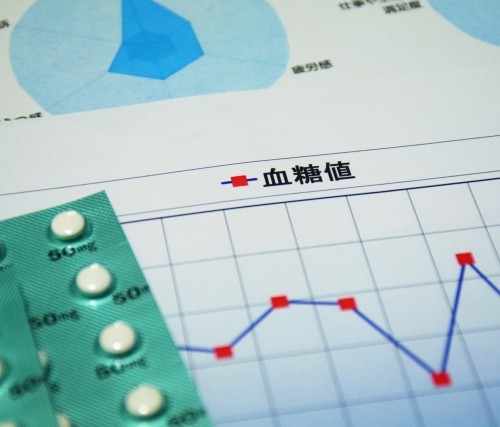

空腹時血糖値の基準値や正常高値を確認し、糖尿病予備軍のリスクを評価。空腹時血糖値を下げる方法として、食物繊維の摂取、タンパク質の摂取、糖質の制限、運動習慣を推奨。

急性大動脈解離はスタンフォードA型(上行大動脈に解離)とB型(上行大動脈に解離なし)で異なり、A型は緊急手術が必要で予後が悪い。B型は降圧治療が基本で、合併症のリスク管理が重要。